シンセのミックスは、いつもダンゴになりがち

「Waves EMP(Electric Music Production)シリーズ」のTips記事をご紹介。お題は「ダンゴになりがちなシンセのミックス」です。

2020.01.01

スタッフHです。

今日は久しぶりの「Waves EMP(Electric Music Production)シリーズ」のTips記事を更新。お題は「ダンゴになりがちなシンセのミックス」です。

これは私の経験ですが、念願かなってお気に入りのシンセ(ハードでも、ソフトでも)を買って、音作りが楽しくていろいろなサウンドを作って曲作り。調子にのって何パートもダビングして、いざミックスの段階になったときに、

- この音は思い入れが強いから、このままにしよう

- この音も絶妙にしあがったなぁ…このままにしよう

- この音は太さがキモなんだ。このままにしよう

…とやって行った結果、それぞれの「何が聞かせどころなのか」が不明確になり、どの音も聞きづらいものになってしまった…。

まぁ私の優柔不断ぷりは社内では有名なので、これは極端な例ではありますが、お気に入りのシンセを複数重ねてレコーディングする時には、カットすべきをカットし、ブーストすべきをブーストする、広げるべきを広げ、狭くすべきところを狭くする処理が必要になります。

今日はそんな「似たようなサウンドをミックスする手法」をご紹介。サウンドサンプルつきでご紹介します。

Ilpo KarKKainen Electronic Music Producer Resoundsound

Ilpo KarKKainen Electronic Music Producer Resoundsound

このチュートリアルでは、似たような傾向のシンセ2種をシンプルなプラグインを使ってミックスする手法について解説しよう。 使用するプラグインはこれだ。

- Element:サウンド制作に使用

- PAZ Analyzers:聞こえているサウンドを視覚的に確認するために使用

- SSL G-EQ / Center / PS22 Stereo Maker:音作りやステレオイメージの調整に使用

スタートポイント

ここに2つのシンセサウンドがある。それぞれElementのプリセットを使用したものだ。まずは何をすべきかをさぐるため、音を聞いてみよう。最初の2つがそれぞれを単独で再生したもの、3つ目は両方一緒に再生したものだ。

シンセA:プロセス前

シンセB:プロセス前

シンセA&B:プロセス前

クールなサウンドだね。…だけど、ミックスの中でこの2つが同時に鳴っていると、明瞭度が下がってしまう。ただ同時に音が鳴っているだけで、ダンゴになってしまっている。

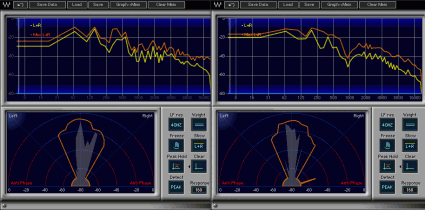

じゃあPAZ Analyzerを使って、何が起きてるのかよく調べてみよう。シンセAが左で、シンセBが右の画像だ。

ご覧の通り、周波数カーブがほとんど同じだね!ステレオイメージも大差がない。これじゃあダンゴになるのも無理はない。

ミックス作業は耳で行うべきだ。目でやるものではないよね。とはいっても、アナライザーは確認や聞こえているサウンドを正確に判断するときにはとても役に立つ。特に、モニタリング環境があまりよくない場合にはね。

プラン作成

プラグインをあれやこれや立ち上げるまえに、一度手を休めて「どういうサウンドに仕上げたいのか」を考えること。2つのシンセがミックスの中でどうあって欲しい?

今回のような場合なら、僕はシンセAをメインベースにして、シンセBはフック的な目立つサウンドに仕上げたい。同時に、それぞれのシンセのキャラクターはあまり変えたくない。なぜならそのままでクールなサウンドなのだから。わずかな変化に抑えたいところだね。

こんな事を考えながらプランを作り、ミックス作業に取りかかるんだ。

今回のプランは…

- SSL G-EQ:周波数上でサウンドがぶつからないような音作りに使用

- Center:シンセAをステレオイメージ中でミドル(中心)にフォーカスさせるために使用

- PS22:シンセBをワイドに広げ、シンセAを包み込むような仕上げにするために使用

シンセAの処理

シンセAに使った最初のプラグインはSSL G-EQ。この画像のような処理を施した。

- LMF(ローミッドフリーケンシー)の帯域では800Hz近辺を狭めのQでほんの少しブースト。このエリアにはパンチのある輪郭を強調するおいしいポイントがある。

- HMF(ハイミッドフリーケンシー)の帯域では最も広いQセッティングで、2kHzを中心にカット。この帯域はシンセBにとって重要な帯域だからだ。ここをカットすることで、シンセBに居場所を作ってあげるんだね。カットはほんのわずかだけど、違いは大きい。後ほどシンセBでこの帯域をわずかにブーストする予定だよ。

- HF(ハイフリーケンシー)の帯域では、わずかにブーストを掛けている。これは元々の高域が素晴らしいサウンドだったので、もっと「噛み付く」ようなキャラクターを与えて輪郭を立たせたかったからだ。

次にシンセAに使ったプラグインはCenterだ。

Centerを使って、サイド全体のシグナルを6db下げる。これはステレオイメージ全体をやんわりと中心にフォーカスするようにするためだ。さらに”Low”のつまみを左に振り切っている。これによって、低域成分をすべてセンターに寄せている。

ではSSL G-EQとCenterを使ったものを聞いてみよう。処理前のものをリファレンスとして並べてある。

シンセA:プロセス前

シンセA:プロセス後

そんなに違いはないよね?ここでは大きな変化は必要ないんだ。元のサウンドキャラクターを生かすと同時に、イメージするサウンドに仕上げることはできる。シンセBにいってみよう。

シンセBの処理

最初は同じくSSL G-EQを使っている。セッティングはこうだ。

- シンセBはベースというよりも、フックとして使用しようと最初にプランを立てた。なのでまずはハイパスフィルターを115Hz付近まで上げて、過剰なローエンドを取り除く。シンセAで作った最高のローエンドに低域をまかせ、何にも邪魔されたくないんだ。

- HMF(ハイミッドフリーケンシー)で、Qを最も広く、2kHz付近を3dbくらいブーストする。ひとつにはこれでフックとして望むクオリティをひきだしたことと、ひとつには同じ帯域をシンセAでカットしたこと。2kHzをシンセAでわずかにカットし、シンセBでわずかにブーストしたことで、それぞれのキャラクターを大きく殺すことなく、フックとなるシンセBを際立たせることができた。

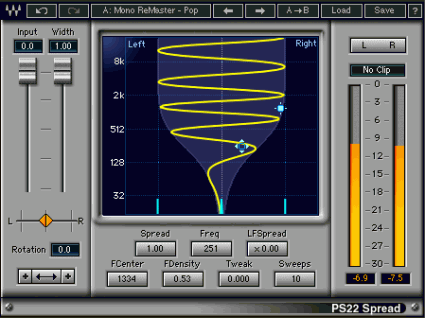

これがEQ処理だ。シンセBに使った次のプラグインは、PS22だ。

PS22はモノラルのソースを疑似ステレオに変えるプラグイン、または今回のように、ステレオソースを際立たせる用途でも使うことができる。

今回は”Mono ReMaster – Pop”というプリセットを使うことにした。理由は単純で、今回のケースにぴったりのサウンドが得られたからだ。広がりのあるステレオ効果と、中域にスペースを確保(シンセAがあるところだ)することができた。このエフェクトの良いところは、モノラルで再生されても互換が保てるところだ。

SSL G-EQとPS22を使ったものを聞いてみよう。処理前のものをリファレンスとして並べてある。

シンセB:処理前

シンセB:処理後

結果

ではシンセA、シンセBを一緒に聞いてみよう。トーンとステレオイメージのわずかな違いを聞いてほしい。ステレオイメージの違いが分かりにくいようだったら、ヘッドフォンを使ってみて。

シンセA&B:処理前

シンセA&B:処理後

シンセA&B:交互に

一連の作業で、ボリュームやゲインには一切触れていない事に注目。EQとステレオイメージの操作だけでこれほどの違いがあるんだ。

シンセAはベースラインとしての役割に加え、安定した中域がある。

シンセBはヌケがよくなり、高揚感のあるサウンドに仕上がりつつ、ローエンドを邪魔していない。

完成だ!

このチュートリアルで主に説明したかったことは、ミックスの中でスペースを作ったり音の分離をよくするために、常に過激な処理は必要ないという事だ。しっかりとしたプラン、全てがぴったりと収まるまで、あちこちの変更に時間がかかるのさ。

プロモーション

人気記事

MIXを始めよう!5つのステップでアプローチ

ミックスと一言で言っても、どこから手をつけたらいいのでしょうか。ローエンド、ボーカル、それともやみくもにフェーダーを触ることでしょうか?ご安心ください。ここでは曲を仕上げるための5つのステップをご紹介

トップエンジニアからの金言。ミキシングのTips

今日は世界一級のエンジニアが送るミキシングのTipsですが、具体的なTips(例えば、EQやコンプをこんな風にセッティングするとか)は1つもありません。しかし、ミックスをするにあたりとても大事なことが数多く含ま

リズム隊のミックスTips! – Vol 4 タム&トップマイク編

ここまでキック、スネア、ハイハットと来ました「リズム隊のミックスTips」。本日はタム編とトップマイク編。いずれもドラム音源にBFD3を使用していますが、他のドラム音源や実際のドラムレコーディングでも参考にな

Waves CA導入事例:ラスベガスの高級ラウンジのサウンドをブラッシュアップ

AVインテグレーション、デザイン、エンジニアリングのリーディングカンパニーとして知られているNational Technology Associates(以下NTA)が米国ネバダ州ラスベガスの新しいダイニング「Todd English's Olives」の

CLA-2A vs. CLA-3A クラシックコンプレッサーの違い

LA-2AとLA-3Aは、最も有名なコンプレッサーと言っても過言ではないでしょう。これまでボーカルやベースなどの楽器に長く愛されてきました。今回は「真空管モデル」と「ソリッドステートモデル」の比較。あなたのトラ

Curves Resolve 2026年1月21日発売!

Wavesから、インテリジェンスなマスキング除去処理を可能にする新製品 Curves Resolve が2026年1月21日(水)に発売されます。

人気製品

Abbey Road Chambers

美しいナチュラルチェンバーリバーブから近年人気が急上昇しているディレイカスケードなど、アビーロードの第二スタジオに設置されたエコーチェンバーの豊かなサウンドは今や伝説となっています。長年に渡って失われ

API 2500

API 2500はAPIパンチ感とAPI独自のトーンを得られる、ダイナミクス・プロセスツールです。デュアルチャンネル・デザインにより、API 2500は1つのコンプレッサー設定で2つの独立したモノ・チャンネルとして動作させる

Bass Rider

Bass Riderは、ベースのトラックにインサートするだけでレベルを自動的に調整する、画期的なプラグインです。人気のプラグインVocal Riderと同じく、使い方もシンプルなBass Riderは、コンプレッサーとは違って、ベ

Bass Fingers

ベースの奏法の中でも最も微細なニュアンスを表現するフィンガーピッキング(指弾き)を再現。リアルなサウンドのベースラインや経験豊富なベースプレーヤーの個性的なサウンドを、キーボードで直感的に演奏すること

C1 Compressor

コンプレッション、エキスパンジョン、ゲート処理まで対応する、フル機能のダイナミック・フィルタリング・プロセッサーです。

CLA MixHub

エンジニアのコンソール・ワークフローを完全再現する こんなプラグインは、かつてありませんでした。CLA MixHubは、スタジオの神話とも謳われた名エンジニア、クリス・ロード・アルジによる、濃密でなめらかなアナ

Clarity Vx DeReverb

AIを使って、どんな部屋でも、どんなボーカルでも使えるようにしましょう。Clarity Vx DeReverbがその作業を代行し、プロフェッショナルなサウンドのボーカルとダイアログのレコーディングを瞬時に、最高の忠実度で

Curves Equator

Wavesは30年間にわたりEQを設計してきました。しかし、もっと正確で、もっとパワフルで、もっと効率的で、さらに楽しいEQがあったらどうでしょう?近年、スタジオのテクノロジーとワークフローのほとんどすべての面